鯰魚效應

楊惟雯

一、“鯰魚效應”的由來

挪威人在海上捕得沙丁魚後,如果能讓他活著抵港,賣價就會比死魚高好幾倍。但總是只有一隻漁船能成功地帶活魚回港。

該船長一直嚴守成功秘密,直到他死後,人們才打開他的魚槽,發現只不過是多了一條鯰魚。

原來當鯰魚裝入魚槽後,由於環境陌生,就會四處遊動,而沙丁魚發現這一異已分子後,也會緊張起來,加速遊動,如此一來,沙丁魚便活著回到港口。這就是所謂的“鯰魚效應”。

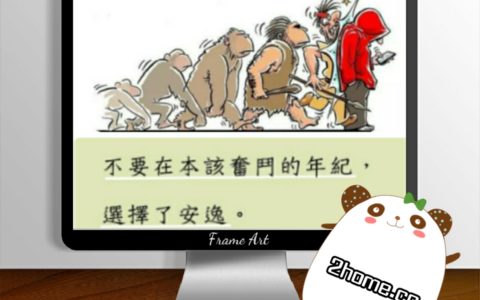

二、生於憂患、死於安樂

縱觀古今,“生於憂患”的例子舉不勝舉:越王臥薪嘗膽,最終“三千越甲可吞吳”;朱元璋飽受窮苦,領導起義,從而登上皇位;貝多芬雙耳失聰,卻身殘志堅,為世人留下不朽的名作……以上種種,皆有一個共同的特點:成功者都是從逆境中磨練出來的,他們都有豐富的經驗與不懈的追求。

當然,也不乏死於安樂的犧牲者:隋煬帝花天酒地,沉迷於美色,使得李淵起兵造反,推翻隋朝;清政府閉關鎖國,“自給自足”,導致八國聯軍的野蠻入侵。….以上等等,失敗者不僅僅悔之晚矣,且造成無法彌補的損失。

“生於憂患,死於安樂”看似簡單,實則引人反省的人生哲理。

牛頓發明地心吸力學說的時候,全世界人反對他;

哈維(Harvey)發明血液循環學說的時候,全世界人反對他;

達爾文宣佈進化論的時候,全世界人反對他;

貝爾(Bell)第一次造電話的時候,全世界人譏笑他;

萊特(Wrigt)初用苦工於製造飛機的時候,全世界人譏笑他。

只有樂觀主義,才能使人戰勝全世界的糊塗、盲從、冷酷、恐怖、怨恨和反抗。而且工作愈偉大,所受的反抗也愈厲害……

對付這種壓为,最重要的武器就是樂觀主義。一個人,缺少樂觀主義精神,難免在各種惡魔面前敗下陣來。

逆境不但能夠使人墮落,也能使人發奮;順境則如蜜糖,不僅僅能甜倒你,也能夠將你粘住,永無翻身之地。

天堂往往也是地獄,“如果你愛他,送他去紐約,正因那是天堂,如果你恨他,送他去紐約,正因那是地獄。”同樣的,如果你想成功,逆境適合你,如果你要失敗,逆境也適合你。

三、生存競爭可激發生命力

哀,莫大於心死。

任何組織皆有生、老、病、死的生命週期。而好的領導人必須妥善運用人資策略,延緩組織老化的速度,甚至產生回春的機制。

運用“鯰魚效應”,企業的人力資源管理中,可藉由“空降介入”,對群體起到競爭作用,它符合人才管理的運行機制。

目前,一些企業招募人才時,實行的公開招考和競爭上崗,就是很好的典型。這種方法能夠激勵現有員工產生危機感,從而更好地工作,形成向上良性循環。